-

Par Salomé ATTIA le 15 Juillet 2015 à 13:36

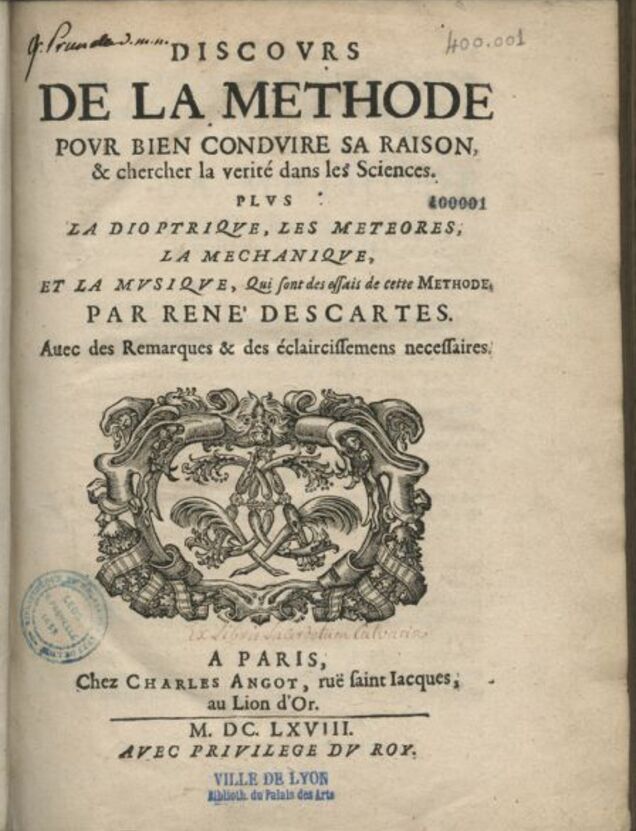

Discours de la méthode

Discours de la méthode

de René DescartesPréface

POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON ETCHERCHER LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES

Si ce discours semble trop long pour être tout lu en une fois,on le pourra distinguer en six parties. Et, en la première, on trouvera diverses considérations touchant les sciences. En la seconde, les principales règles de la méthode que l’auteur a cherchée. En la 3, quelques-unes de celles de la morale qu’il a tirée de cette méthode. En la 4, les raisons par lesquelles il prouve l’existence de Dieu et de l’âme humaine, qui sont les fondements de sa métaphysique. En la 5, l’ordre des questions de physique qu’il a cherchées, et particulièrement l’explication du mouvement du cœur et de quelques autres difficultés qui appartiennent à la médecine, puis aussi la différence qui est entre notre âme et celle des bêtes. Et en la dernière, quelles choses il croit être requises pour aller plus avant en la recherche de la nature qu’il n’a été, et quelles raisons l’ont fait écrire.

Partie 1

Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes; et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus; et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s’ils suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent, et qui s’en éloignent.

Pour moi, je n’ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun; même j’ai souvent souhaité d’avoir la pensée ou la prompte, ou l’imagination aussi-nette et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente, que quelques autres. Et je ne sache point de qualités que celles-ci, qui servent à la perfection de l’esprit : car pour la raison, ou le sens, d’autant qu’elle est la seule chose qui nous rend hommes, et nous distingue des bêtes, je veux croire qu’elle est tout entière en un chacun, et suivre en ceci l’opinion commune des philosophes, qui disent qu’il n’y a du plus et du moins qu’entre les accidents, et non point entre les formes, ou natures, des individus d’une même espèce.

Mais je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d’heur, de m’être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins,qui m’ont conduit à des considérations et des maximes, dont j’ai formé une méthode, par laquelle il me semble que j’ai moyen d’augmenter par degrés ma connaissance, et de l’élever peu à peu au plus haut point, auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d’atteindre. Car j’en ai déjà recueilli de tels fruits, qu’encore qu’aux jugements que je fais de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de ladéfiance, plutôt que vers celui de la présomption; et que,regardant d’un oeil de philosophe les diverses actions etentreprises de tous les hommes, il n’y en ait quasi aucune qui neme semble vaine et inutile; je ne laisse pas de recevoir uneextrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en larecherche de la vérité, et de concevoir de telles espérances pourl’avenir, que si, entre les occupations des hommes purement hommes,il y en a quelqu’une qui soit solidement bonne et importante, j’osecroire que c’est celle que j’ai choisie.

Toutefois il se peut faire que je me trompe, et ce n’estpeut-être qu’un peu de cuivre et de verre que je prends pour del’or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nousméprendre en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements denos amis nous doivent être suspects, lorsqu’ils sont en notrefaveur. Mais je serai bien aise de faire voir, en ce discours,quels sont les chemins que j’ai suivis, et d’y représenter ma viecomme en un tableau, afin que chacun en puisse juger, etqu’apprenant du bruit commun les opinions qu’on en aura, ce soit unnouveau moyen de m’instruire, que j’ajouterai à ceux dont j’aicoutume de me servir.

Ainsi mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode quechacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement defaire voir en quelle sorte j’ai tâché de conduire la mienne. Ceuxqui se mêlent de donner des préceptes, se doivent estimer plushabiles que ceux auxquels ils les donnent; et s’ils manquent en lamoindre chose, ils en sont blâmables. Mais, ne proposant cet écritque comme une histoire, ou, si vous l’aimez mieux, que comme unefable, en laquelle, parmi quelques exemples qu’on peut imiter, onen trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu’on aura raison dene pas suivre, j’espère qu’il sera utile à quelques-uns, sans êtrenuisible à personne, et que tous me sauront gré de mafranchise.

J’ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et parce qu’on mepersuadait que, par leur moyen, on pouvait acquérir uneconnaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie,j’avais un extrême désir de les apprendre. Mais, sitôt que j’eusachevé tout ce cours d’études, au bout duquel on a coutume d’êtrereçu au rang des doctes, je changeai entièrement d’opinion. Car jeme trouvais embarrassé de tant de doutes et d’erreurs, qu’il mesemblait n’avoir fait autre profit, en tâchant de m’instruire,sinon que j’avais découvert de plus en plus mon ignorance. Etnéanmoins j’étais en l’une des plus célèbres écoles de l’Europe, oùje pensais qu’il devait y avoir de savants hommes, s’il y en avaiten aucun endroit de la terre. J’y avais appris tout ce que lesautres y apprenaient; et même, ne m’étant pas contenté des sciencesqu’on nous enseignait, j’avais parcouru tous les livres, traitantde celles qu’on estime les plus curieuses et les plus rares, quiavaient pu tomber entre mes mains. Avec cela, je savais lesjugements que les autres faisaient de moi; et je ne voyais pointqu’on m’estimât inférieur à mes condisciples, bien qu’il y en eûtdéjà entre eux quelques-uns, qu’on destinait à remplir les placesde nos maîtres. Et enfin notre siècle me semblait aussifleurissant, et aussi fertile en bons esprits, qu’ait été aucun desprécédents. Ce qui me faisait prendre la liberté de juger par moide tous les autres, et de penser qu’il n’y avait aucune doctrinedans le monde qui fût telle qu’on m’avait auparavant faitespérer.

Je ne laissais pas toutefois d’estimer les exercices, auxquelson s’occupe dans les écoles. je savais que les langues, qu’on yapprend, sont nécessaires pour l’intelligence des livres anciens;que la gentillesse des fables réveille l’esprit; que les actionsmémorables des histoires le relèvent, et qu’étant lues avecdiscrétion, elles aident à former le jugement; que la lecture detous les bons livres est comme une conversation avec les plushonnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les auteurs, etmême une conversation étudiée, en laquelle ils ne nous découvrentque les meilleures de leurs pensées; que l’éloquence a des forceset des beautés incomparables; que la poésie a des délicatesses etdes douceurs très ravissantes; que les mathématiques ont desinventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir, tant àcontenter les curieux, qu’à faciliter tous les arts et diminuer letravail des hommes; que les écrits qui traitent des mœurscontiennent plusieurs enseignements et plusieurs exhortations à lavertu qui sont fort utiles; que la théologie enseigne à gagner leciel; que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement detoutes choses, et se faire admirer des moins savants; que lajurisprudence, la médecine et les autres sciences apportent deshonneurs et des richesses à ceux qui les cultivent; et enfin, qu’ilest bon de les avoir toutes examinées, même les plussuperstitieuses et les plus fausses, afin de connaître leur justevaleur et se garder d’en être trompé.

Mais je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues, etmême aussi à la lecture des livres anciens, et à leurs histoires,et à leurs fables. Car c’est quasi le même de converser avec ceuxdes autres siècles, que de voyager. Il est bon de savoir quelquechose des mœurs de divers peuples, afin de juger des nôtres plussainement, et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contrenos modes soit ridicule, et contre raison, ainsi qu’ont coutume defaire ceux qui n’ont rien vu. Mais lorsqu’on. emploie trop de tempsà voyager, on devient enfin étranger en son pays; et lorsqu’on esttrop curieux des choses qui se pratiquaient aux siècles passés, ondemeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent encelui-ci. Outre que les fables font imaginer plusieurs événementscomme possibles qui ne le sont point; et que même les histoires lesplus fidèles, si elles ne changent ni n’augmentent la valeur deschoses, pour les rendre plus dignes d’être lues, au moins enomettent-elles presque toujours les plus basses et moins illustrescirconstances : d’où vient que le reste ne paraît pas tel qu’ilest, et que ceux qui règlent leurs mœurs par les exemples qu’ils entirent sont sujets à tomber dans les extravagances des paladins denos romans, et à concevoir des desseins qui passent leursforces.

J’estimais fort l’éloquence, et j’étais amoureux de la poésie;mais je pensais que l’une et l’autre étaient des dons de l’esprit,plutôt que des fruits de l’étude. Ceux qui ont le raisonnement leplus fort, et qui digèrent le mieux leurs pensées, afin de lesrendre claires et intelligibles, peuvent toujours le mieuxpersuader ce qu’ils proposent, encore qu’ils ne parlassent que basbreton, et qu’ils n’eussent jamais appris de rhétorique. Et ceuxqui ont les inventions les plus agréables, et qui les saventexprimer avec le plus d’ornement et de douceur, ne laisseraient pasd’être les meilleurs poètes, encore que l’art poétique leur fûtinconnu.

Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de lacertitude et de l’évidence de leurs raisons; mais je ne remarquaispoint encore leur vrai usage, et, pensant qu’elles ne servaientqu’aux arts mécaniques, je m’étonnais de ce que, leurs fondementsétant si fermes et si solides, on n’avait rien bâti dessus de plusrelevé. Comme, au contraire, je comparais les écrits des ancienspaïens, qui traitent des mœurs, à des palais fort superbes et fortmagnifiques, qui n’étaient bâtis que sur du sable et sur de laboue. Ils élèvent fort haut les vertus, et les font paraîtreestimables par-dessus toutes les choses qui sont au monde; mais ilsn’enseignent pas assez à les connaître, et souvent ce qu’ilsappellent d’un si beau nom n’est qu’une insensibilité, ou unorgueil, ou un désespoir, ou un parricide.

Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’aucunautre, à gagner le ciel; mais ayant appris, comme chose trèsassurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorantsqu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent,sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettreà la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pourentreprendre de les examiner et y réussir, il était besoin d’avoirquelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plusqu’homme.

Je ne dirai rien de la philosophie, sinon que, voyant qu’elle aété cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuisplusieurs siècles, et que néanmoins il ne s’y trouve encore aucunechose dont on ne dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse,je n’avais point assez de présomption pour espérer d’y rencontrermieux que les autres; et que, considérant combien il peut y avoirde diverses opinions, touchant une même matière, qui soientsoutenues par des gens doctes, sans qu’il y en puisse avoir jamaisplus d’une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux toutce qui n’était que vraisemblable.

Puis, pour les autres sciences, d’autant qu’elles empruntentleurs principes de la philosophie, je jugeais qu’on ne pouvaitavoir rien bâti, qui fût solide, sur des fondements si peu fermes.Et ni l’honneur, ni le gain qu’elles promettent, n’étaientsuffisants pour me convier à les apprendre; car je ne me sentaispoint, grâces à Dieu, de condition qui m’obligeât à faire un métierde la science, pour le soulagement de ma fortune; et quoique je nefisse pas profession de mépriser la gloire en cynique, je faisaisnéanmoins fort peu d’état de celle que je n’espérais point pouvoiracquérir qu’à faux titres. Et enfin, pour les mauvaises doctrines,je pensais déjà connaître assez ce qu’elles valaient, pour n’êtreplus sujet à être trompé, ni par les promesses d’un alchimiste, nipar les prédictions d’un astrologue, ni par les impostures d’unmagicien, ni par les artifices ou la vanterie d’aucun de ceux quifont profession de savoir plus qu’ils ne savent.

C’est pourquoi, sitôt que l’âge me permit de sortir de lasujétion de mes précepteurs, je quittai entièrement l’étude deslettres. Et me résolvant de ne chercher plus d’autre science, quecelle qui se pourrait trouver en moi-même, ou bien dans le grandlivre du monde, j’employai le reste de ma jeunesse à voyager, àvoir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverseshumeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, àm’éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune meproposait, et partout à faire telle réflexion sur les choses qui seprésentaient, que j’en pusse tirer quelque profit. car il mesemblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité, dansles raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui luiimportent, et dont l’événement le doit punir bientôt après, s’il amal jugé, que dans ceux que fait un homme de lettres dans soncabinet, touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet,et qui ne lui sont d’autre conséquence, sinon que peut-être il entirera d’autant plus de vanité qu’elles seront plus éloignées dusens commun, à cause qu’il aura dû employer d’autant plus d’espritet d’artifice à tâcher de les rendre vraisemblables. Et j’avaistoujours un extrême désir d’apprendre à distinguer le vrai d’avecle faux, pour voir clair en mes actions, et marcher avec assuranceen cette vie.

Il est vrai que, pendant que je ne faisais que considérer lesmœurs des autres hommes, je n’y trouvais guère de quoi m’assurer,et que j’y remarquais quasi autant de diversité que j’avais faitauparavant entre les opinions des philosophes. En sorte que le plusgrand profit que j’en retirais était que, voyant plusieurs chosesqui, bien qu’elles nous semblent fort extravagantes et ridicules,ne laissent pas d’être communément reçues et approuvées pard’autres grands peuples, j’apprenais à ne rien croire tropfermement de ce qui ne m’avait été persuadé que par l’exemple etpar la coutume, et ainsi je me délivrais peu à peu de beaucoupd’erreurs, qui peuvent offusquer notre lumière naturelle, et nousrendre moins capables d’entendre raison. Mais après que j’eusemployé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde et àtâcher d’acquérir quelque expérience, je pris un jour résolutiond’étudier aussi en moi-même, et d’employer toutes les forces de monesprit à choisir les chemins que je devais suivre. Ce qui meréussit beaucoup mieux, ce me semble, que si je ne me fusse jamaiséloigné, ni de mon pays, ni de mes livres.

Partie 2

J’étais alors en Allemagne, où l’occasion des guerres qui n’ysont pas encore finies m’avait appelé; et comme je retournais ducouronnement de l’empereur vers l’armée, le commencement de l’hiverm’arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui medivertît, et n’ayant d’ailleurs, par bonheur, aucuns soins nipassions qui me troublassent, je demeurais tout le jour enferméseul dans un poêle, où j’avais tout loisir de m’entretenir de mespensées. Entre lesquelles, l’une des premières fut que je m’avisaide considérer que souvent il n’y a pas tant de perfection dans lesouvrages composés de plusieurs pièces, et faits de la main dedivers maîtres, qu’en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsivoit-on que les bâtiments qu’un seul architecte a entrepris etachevés ont coutume d’être plus beaux et mieux ordonnés que ceuxque plusieurs ont tâché de raccommoder, en faisant servir devieilles murailles qui avaient été bâties à d’autres fins. Ainsices anciennes cités, qui, n’ayant été au commencement que desbourgades, sont devenues, par succession de temps, de grandesvilles, sont ordinairement si mal compassées, au prix de ces placesrégulières qu’un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine,qu’encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on ytrouve souvent autant ou plus d’art qu’en ceux des autres;toutefois, à voir comme ils sont arrangés, ici un grand, là unpetit, et comme ils rendent les rues courbées et inégales, ondirait que c’est plutôt la fortune, que la volonté de quelqueshommes usant de raison, qui les a ainsi disposés. Et si onconsidère qu’il y a eu néanmoins de tout temps quelques officiers,qui ont eu charge de prendre garde aux bâtiments des particuliers,pour les faire servir à l’ornement du public, on connaîtra bienqu’il est malaisé, en ne travaillant que sur les ouvrages d’autrui,de faire des choses fort accomplies. Ainsi je m’imaginai que lespeuples qui, ayant été autrefois demi-sauvages, et ne s’étantcivilisés que peu à peu, n’ont fait leurs lois qu’à mesure quel’incommodité des crimes et des querelles les y a contraints, nesauraient être si bien policés que ceux qui, dès le commencementqu’ils se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelqueprudent législateur. Comme il est bien certain que l’état de lavraie religion, dont Dieu seul a fait les ordonnances, doit êtreincomparablement mieux réglé que tous les autres. Et pour parlerdes choses humaines, je crois que, si Sparte a été autrefois trèsflorissante, ce n’a pas été à cause de la bonté de chacune de seslois en particulier, vu que plusieurs étaient fort étranges, etmême contraires aux bonnes mœurs, mais à cause que, n’ayant étéinventées que par un seul, elles tendaient toutes à même fin. Etainsi je pensai que les sciences des livres, au moins celles dontles raisons ne sont que probables, et qui n’ont aucunesdémonstrations, s’étant composées et grossies peu à peu desopinions de plusieurs diverses Personnes, ne sont point siapprochantes de la vérité que les simples raisonnements que peutfaire naturellement un homme de bon sens touchant les choses qui seprésentent. Et ainsi encore je pensai que, pour ce que nous avonstous été enfants avant que d’être hommes, et qu’il nous a fallulongtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, quiétaient souvent contraires les uns aux autres, et qui, ni les unsni les autres, ne nous conseillaient peut-être pas toujours lemeilleur, il est presque impossible que nos jugements soient sipurs, ni si solides qu’ils auraient été, si nous avions eu l’usageentier de notre raison dès le point de notre naissance, et que nousn’eussions jamais été conduits que par elle.

Il est vrai que nous ne voyons point qu’on jette par terretoutes les maisons d’une ville, pour le seul dessein de les refaired’autre façon, et d’en rendre les rues plus belles; mais on voitbien que plusieurs font abattre les leurs pour les rebâtir, et quemême quelquefois ils y sont contraints, quand elles sont en dangerde tomber d’elles-mêmes, et que les fondements n’en sont pas bienfermes. A l’exemple de quoi je me persuadai, qu’il n’y auraitvéritablement point d’apparence qu’un particulier fît dessein deréformer un État, en y changeant tout dès les fondements, et en lerenversant pour le redresser; ni même aussi, de réformer le corpsdes sciences, ou l’ordre établi dans les écoles pour les enseigner;mais que, pour toutes les opinions que j’avais reçues jusques alorsen ma créance, je ne pouvais mieux faire que d’entreprendre, unebonne fois, de les en ôter, afin d’y en remettre par après, oud’autres meilleures, ou bien les mêmes, lorsque je les auraisajustées au niveau de la raison. Et je crus fermement que, par cemoyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je nebâtissais que sur de vieux fondements » et que je ne m’appuyasseque sur les principes que je m’étais laissé persuader en majeunesse, sans avoir jamais examiné s’ils étaient vrais. Car, bienque je remarquasse en ceci diverses difficultés, elles n’étaientpoint toutefois sans remède, ni comparables à celles qui setrouvent en la réformation des moindres choses qui touchent lepublic. Ces grands corps sont trop malaisés à relever, étantabattus, ou même à retenir, étant ébranlés, et leurs chutes nepeuvent être que très rudes. Puis, pour leurs imperfections, s’ilsen ont, comme la seule diversité qui est entre eux suffit pourassurer que plusieurs en ont, l’usage les a sans doute fortadoucies; et même il en a évité ou corrigé insensiblement quantité,auxquelles en ne pourrait si bien pourvoir par prudence. Et enfin,elles sont quasi toujours plus supportables que ne serait leurchangement : en même façon que les grands chemins, qui tournoiententre des montagnes, deviennent peu à peu si unis et si commodes, àforce d’être fréquentés, qu’il est beaucoup meilleur de les suivreque d’entreprendre d’aller plus droit, en grimpant au-dessus desrochers, et descendant jusques au bas des précipices.

C’est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeursbrouillonnes et inquiètes, qui, n’étant appelées, ni par leurnaissance, ni par leur fortune, au maniement des affairespubliques, ne laissent pas d’y faire toujours, en idée, quelquenouvelle réformation. Et si je pensais qu’il y eût la moindre choseen cet écrit, par laquelle on me pût soupçonner de cette folie, jeserais très marri de souffrir qu’il fût publié. Jamais mon desseinne s’est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes proprespensées, et de bâtir dans un fonds qui est tout à moi. Que si, monouvrage m’ayant assez plu, je vous en fais voir ici le modèle, cen’est pas, pour cela, que je veuille conseiller à personne del’imiter. Ceux que Dieu a mieux partagés de ses grâces aurontpeut-être des desseins plus relevés; mais je crains bien quecelui-ci ne soit déjà que trop hardi pour plusieurs. -a seulerésolution de se défaire de toutes les opinions qu’on a reçuesauparavant en sa créance n’est pas un exemple que chacun doivesuivre; et le monde n’est quasi composé que de deux sortesd’esprits auxquels il ne convient aucunement. A savoir, de ceuxqui, se croyant plus habiles qu’ils ne sont, ne se peuvent empêcherde précipiter leurs jugements, ni avoir assez de patience pourconduire par ordre toutes leurs pensées : d’où vient que, s’ilsavaient une fois pris la liberté de douter des principes qu’ils ontreçus, et de s’écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraienttenir le sentier qu’il faut prendre pour aller plus droit, etdemeureraient égarés toute leur vie. Puis, de ceux qui, ayant assezde raison, ou de modestie, pour juger qu’ils sont moins capables dedistinguer le vrai d’avec le faux, que quelques autres par lesquelsils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter desuivre les opinions de ces autres, qu’en chercher eux-mêmes demeilleures.

Et pour moi, j’aurais été sans doute du nombre de ces derniers,si je n’avais jamais eu qu’un seul maître, ou que je n’eusse pointsu les différences qui ont été de tout temps entre les opinions desplus doctes. Mais ayant appris, dès le collège, qu’on ne sauraitrien imaginer de si, étrange et si peu croyable, qu’il n’ait étédit

par quelqu’un des philosophes; et depuis, en voyageant, ayantreconnu que tous ceux qui ont des sentiments fort contraires auxnôtres, ne sont pas, pour cela, barbares ni sauvages, mais queplusieurs usent, autant ou plus que nous, de raison; et ayantconsidéré combien un même homme, avec son même esprit, étant nourridès son enfance entre des Français ou des Allemands, devientdifférent de ce qu’il serait, s’il avait toujours vécu entre desChinois ou des Cannibales ; et comment, jusques aux modes denos habits, la même chose qui nous a plu il « y » a dix ans, et quinous plaira peut-être encore avant dix ans, nous semble maintenantextravagante et ridicule : en sorte que c’est bien plus lacoutume et l’exemple qui nous persuadent, qu’aucune connaissancecertaine, et que néanmoins la pluralité des voix n’est pas unepreuve qui vaille rien pour les vérités un peu malaisées àdécouvrir, à cause qu’il est bien plus vraisemblable qu’un hommeseul les ait rencontrées que tout un peuple : je ne pouvais choisirpersonne dont les opinions me semblassent devoir être préférées àcelles des autres, et je me trouvai comme contraint d’entreprendremoi-même de me conduire.

Mais, comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je merésolus d’aller si lentement, et d’user de tant de circonspectionen toutes choses, que, si je n’avançais que fort peu, je megarderais bien, au moins, de tomber. Même je ne voulus pointcommencer à rejeter tout à fait aucune des opinions qui s’étaientpu glisser autrefois en ma créance sans y avoir été introduites parla raison, que je n’eusse auparavant employé assez de temps à fairele projet de l’ouvrage que j’entreprenais, et à chercher la vraieméthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dontmon esprit serait capable.

J’avais un peu étudié, étant plus jeune, entre les parties de laphilosophie, à la logique, et entre les mathématiques, à l’analysedes géomètres et à l’algèbre, trois arts ou sciences qui semblaientdevoir contribuer quelque chose à mon dessein. Mais, en lesexaminant, je pris garde que, pour la logique, ses syllogismes etla plupart de ses autres instructions servent plutôt à expliquer àautrui les choses qu’on sait ou même, comme l’art de Lulle, àparler, sans jugement, de celles qu’on ignore, qu’à les apprendre.Et bien qu’elle contienne, en effet, beaucoup de préceptes trèsvrais et très bons, il y en a toutefois tant d’autres, mêlés parmi,qui sont ou nuisibles ou superflus, qu’il est presque aussi malaiséde les en séparer, que de tirer une Diane ou une Minerve hors d’unbloc de marbre qui n’est point encore ébauché. Puis, pour l’analysedes anciens et l’algèbre des modernes, outre qu’elles ne s’étendentqu’à des matières fort abstraites, et qui ne semblent d’aucunusage, la première est toujours si astreinte à la considération desfigures, qu’elle ne peut exercer l’entendement sans fatiguerbeaucoup l’imagination; et on s’est tellement assujetti, en ladernière, à certaines règles et à certains chiffres, qu’onen a fait un art confus et obscur, qui embarrasse l’esprit, au lieud’une science qui le cultive. Ce qui fut cause que je pensai qu’ilfallait chercher quelque autre méthode, qui, comprenant lesavantages de ces trois, fût exempte de leurs défauts. Et comme lamultitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sortequ’un État est bien mieux réglé lorsque, n’en ayant que fort peu,elles y sont fort étroitement observées; ainsi, au lieu de ce grandnombre de préceptes dont la logique est composée, je crus quej’aurais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une fermeet constante résolution de ne manquer pas une seule fois à lesobserver.

Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie,que je ne la connusse évidemment être telle : c’est-à-dire,d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention; et de necomprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui seprésenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que jen’eusse aucune occasion de le mettre en doute.

Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerais,en autant de parcelles qu’il se pourrait, et qu’il serait requispour les mieux résoudre.

Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençantpar les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pourmonter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance desplus composés; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne seprécèdent point naturellement les uns les autres.

Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, etdes revues si générales, que je fusse assuré de ne rienomettre.

Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dontles géomètres ont coutume de se servir, pour parvenir à leurs plusdifficiles démonstrations, m’avaient donné occasion de m’imaginerque toutes les choses, qui peuvent tomber sous la connaissance deshommes, s’entre-suivent en même façon et que, pourvu seulementqu’on s’abstienne d’en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit,et qu’on garde toujours l’ordre qu’il faut pour les déduire lesunes des autres, il n’y en peut avoir de si éloignées auxquellesenfin on ne parvienne, ni de si cachées qu’on ne découvre. Et je nefus pas beaucoup en peine de chercher par lesquelles il étaitbesoin de commencer : car je savais déjà que c’était par lesplus simples et les plus aisées à connaître; et considérantqu’entre tous ceux qui ont ci-devant recherché la vérité dans lessciences, il n’y a eu que les seuls mathématiciens qui ont putrouver quelques démonstrations, c’est-à-dire quelques raisonscertaines et évidentes, je ne doutais point que ce ne fût par lesmêmes qu’ils ont examinées; bien que je n’en espérasse aucune autreutilité, sinon qu’elles accoutumeraient mon esprit à se repaître devérités, et ne se contenter point de fausses raisons. Mais je n’euspas dessein, pour cela, de tâcher d’apprendre toutes ces sciencesparticulières, qu’on nomme communément mathématiques, et voyantqu’encore que leurs objets soient différents, elles ne laissent pasde s’accorder toutes, en ce qu’elles n’y considèrent autre choseque les divers rapports ou proportions qui s’y trouvent, je pensaiqu’il valait mieux que j’examinasse seulement ces proportions engénéral, et sans les supposer que dans les sujets qui serviraient àm’en rendre la connaissance plus aisée; même aussi sans les yastreindre aucunement, afin de les pouvoir d’autant mieux appliqueraprès à tous les autres auxquels elles conviendraient. Puis, ayantpris garde que, pour les connaître, j’aurais quelquefois besoin deles considérer chacune en particulier, et quelquefois seulement deles retenir, ou de les comprendre plusieurs ensemble, je pensaique, pour les considérer mieux en particulier, je les devaissupposer en des lignes, à cause que je ne trouvais rien de plussimple, ni que je pusse plus distinctement représenter à monimagination et à mes sens; mais que, pour les retenir, ou lescomprendre plusieurs ensemble, il fallait que je les expliquassepar quelques chiffres, les plus courts qu’il serait possible, etque, par ce moyen, j’emprunterais tout le meilleur de l’analysegéométrique et de l’algèbre, et corrigerais tous les défauts del’une par l’autre.

Comme, en effet, j’ose dire que l’exacte observation de ce peude préceptes que j’avais choisis, me donna telle facilité à démêlertoutes les questions auxquelles ces deux sciences s’étendent, qu’endeux ou trois mois que j’employai à les examiner, ayant commencépar les plus simples et plus générales, et chaque vérité que jetrouvais étant une règle qui me servait après à en trouverd’autres, non seulement je vins à bout de plusieurs que j’avaisjugées autrefois très difficiles, mais il me sembla aussi, vers lafin, que je pouvais déterminer, en celles même que j’ignorais, parquels moyens, et jusques où, il était possible de les résoudre. Enquoi je ne vous paraîtrai peut-être pas être fort vain, si vousconsidérez que, n’y ayant qu’une vérité de chaque chose, quiconquela trouve en sait autant qu’on en peut savoir; et que, par exemple,un enfant instruit en l’arithmétique, ayant fait une additionsuivant ses règles, se peut assurer d’avoir trouvé, touchant lasomme qu’il examinait, tout ce que l’esprit humain saurait trouver.Car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre, et àdénombrer exactement toutes les circonstances de ce qu’on cherche,contient tout ce qui donne de la certitude aux règlesd’arithmétique.

Mais ce qui me contentait le plus de cette méthode était que,par elle, j’étais assuré d’user en tout de ma raison, sinonparfaitement, au moins le mieux, qui fût en mon pouvoir; outre queje sentais, en la pratiquant, que mon esprit s’accoutumait peu àpeu à concevoir plus nettement et plus distinctement ses objets, etque, ne l’ayant point assujettie à aucune matière particulière, jeme promettais de l’appliquer aussi utilement aux difficultés desautres sciences, que j’avais fait à celles de l’algèbre. Non que,pour cela, j’osasse entreprendre d’abord d’examiner toutes cellesqui se présenteraient; car cela même eût été contraire à l’ordrequ’elle prescrit. Mais, ayant pris garde que leurs principesdevaient tous être empruntés de la philosophie, en laquelle je n’entrouvais point encore de certains, je pensai qu’il fallait, avanttout, que je tâchasse d’y en établir; et que, cela étant la chosedu monde la plus importante, et où la précipitation et laprévention étaient le plus à craindre, je ne devais pointentreprendre d’en venir à bout, que je n’eusse atteint un âge bienplus mûr que celui de vingt-trois ans, que j’avais alors; et que jen’eusse, auparavant, employé beaucoup de temps à m’y préparer, tanten déracinant de mon esprit toutes les mauvaises opinions que j’yavais reçues avant ce temps-là, qu’en faisant amas de plusieursexpériences, pour être après la matière de mes raisonnements, et enm’exerçant toujours en la méthode que je m’étais prescrite, afin dem’y affermir de plus en plus.

Partie 3

Et enfin, comme ce n’est pas assez, avant de commencer à rebâtirle logis où on demeure, que de l’abattre, et de faire provision dematériaux et d’architectes, ou s’exercer soi-même à l’architecture,et outre cela d’en avoir soigneusement tracé le dessin; mais qu’ilfaut aussi s’être pourvu de quelque autre, où on puisse être logécommodément pendant le temps qu’on y travaillera; ainsi, afin queje ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que laraison m’obligerait de l’être en mes jugements, et que je nelaissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que jepourrais, je me formai une morale par provision, qui ne consistaitqu’en trois ou quatre maximes, dont je veux bien vous fairepart.

La première était d’obéir aux lois et aux coutumes de mon pays,retenant constamment la religion en laquelle Dieu m’a fait la grâced’être instruit dès mon enfance, et me gouvernant, en toute autrechose, suivant les opinions les plus modérées, et les pluséloignées de l’excès, qui fussent communément reçues en pratiquepar les mieux sensés de ceux avec lesquels j’aurais à vivre. Car,commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, àcause que je les voulais remettre toutes à l’examen, j’étais assuréde ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensés. Etencore qu’il y en ait peut-être d’aussi bien sensés, parmi lesPerses ou les Chinois, que parmi nous, il me semblait que le plusutile était de me régler selon ceux avec lesquels j’aurais à vivre;et que, pour savoir quelles étaient véritablement leurs opinions,je devais plutôt prendre garde à ce qu’ils pratiquaient qu’à cequ’ils disaient; non seulement à cause qu’en la corruption de nosmœurs il y a peu de gens qui veuillent dire tout ce qu’ils croient,mais aussi à cause que plusieurs l’ignorent eux-mêmes, car l’actionde la pensée par laquelle on croit une chose, étant différente decelle par laquelle on connaît qu’on la croit, elles sont souventl’une sans l’autre. Et entre plusieurs opinions également reçues,je ne choisissais que les plus modérées : tant à cause que ce sonttoujours les plus commodes pour la pratique, et vraisemblablementles meilleures, tous excès ayant coutume d’être mauvais; commeaussi afin de me détourner moins du vrai chemin, en cas que jefaillisse, que si, ayant choisi l’un des extrêmes, c’eût étél’autre qu’il eût fallu suivre. Et, particulièrement, je mettaisentre les excès toutes les promesses par lesquelles on retranchequelque chose de sa liberté. Non que je désapprouvasse les loisqui, pour remédier à l’inconstance des esprits faibles, permettent,lorsqu’on a quelque bon dessein, ou même, pour la sûreté ducommerce, quelque dessein qui n’est qu’indifférent, qu’on fasse desvœux ou des contrats qui obligent à y persévérer; mais à cause queje ne voyais au monde aucune chose qui demeurât toujours en mêmeétat, et que, pour mon particulier, je me promettais deperfectionner de plus en plus mes jugements, et non point de lesrendre pires, j’eusse pensé commettre une grande faute contre lebon sens, si, parce que j’approuvais alors quelque chose, je mefusse obligé de la prendre pour bonne encore après, lorsqu’elleaurait peut-être cessé de l’être, ou que j’aurais cessé del’estimer telle.

Ma seconde maxime était d’être le plus ferme et le plus résoluen mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moinsconstamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m’y seraisune fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitanten ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, nedoivent pas errer en tournoyant, tantôt d’un côté, tantôt d’unautre, ni encore moins s’arrêter en une place, mais marchertoujours le plus droit qu’ils peuvent vers un même côté, et ne lechanger point pour de faibles raisons, encore que ce n’aitpeut-être été au commencement que le hasard seul qui les aitdéterminés à le choisir : car, par ce moyen, s’ils ne vontjustement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelquepart, où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieud’une forêt. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souventaucun délai, c’est une vérité très certaine que, lorsqu’il n’estpas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nousdevons suivre les plus probables; et même, qu’encore que nous neremarquions point davantage de probabilité aux unes qu’aux autres,nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes, et lesconsidérer après, non plus comme douteuses, en tant qu’elles serapportent à la pratique, mais comme très vraies et très certaines,à cause que la raison qui nous y a fait déterminer se trouve telle.Et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirset les remords, qui ont coutume d’agiter les consciences de cesesprits faibles et chancelants, qui se laissent allerinconstamment : à pratiquer, comme bonnes, les choses qu’ilsjugent après être mauvaises.

Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincreque la fortune, et à changer mes désirs que l’ordre du monde; etgénéralement, de m’accoutumer à croire qu’il n’y a rien qui soitentièrement en notre pouvoir, que nos pensées, en sorte qu’aprèsque nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sontextérieures, tout ce qui manque de nous réussir est, au regard denous, absolument impossible. Et ceci seul me semblait êtresuffisant pour m’empêcher de rien désirer à l’avenir que jen’acquisse, et ainsi pour me rendre content. Car notre volonté nese portant naturellement à désirer que les choses que notreentendement lui représente en quelque façon comme possibles, il estcertain que, si nous considérons tous les biens qui sont hors denous comme également éloignés de notre pouvoir, nous n’aurons pasplus de regrets de manquer de ceux qui semblent être dus à notrenaissance, lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nousavons de ne posséder pas les royaumes de la Chine ou du Mexique; etque faisant, comme on dit, de nécessité vertu, nous ne désireronspas davantage d’être sains, étant malades, ou d’être libres, étanten prison, que nous faisons maintenant d’avoir des corps d’unematière aussi peu corruptible que les diamants, ou des ailes pourvoler comme les oiseaux. Mais j’avoue qu’il est besoin d’un longexercice, et d’une méditation souvent réitérée, pour s’accoutumer àregarder de ce biais toutes les choses; et je crois que c’estprincipalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes,qui ont pu autrefois se soustraire de l’empire de la fortune et,malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avecleurs dieux. Car, s’occupant sans cesse à considérer les bornes quileur étaient prescrites par la nature, ils se persuadaient siparfaitement que rien n’était en leur pouvoir que leurs pensées,que cela seul était suffisant pour les empêcher d’avoir aucuneaffection pour d’autres choses; et ils disposaient d’elles siabsolument, qu’ils avaient en cela quelque raison de s’estimer plusriches, et plus puissants, et plus libres, et plus heureux,qu’aucun des autres hommes qui, n’ayant point cette philosophie,tant favorisés de la nature et de la fortune qu’ils puissent être,ne disposent jamais ainsi de tout ce qu’ils veulent.

Enfin, pour conclusion de cette morale, je m’avisai de faire unerevue sur les diverses occupations qu’ont les hommes en cette vie,pour tâcher à faire choix de la meilleure; et sans que je veuillerien dire de celles des autres, je pensai que je ne pouvais mieuxque de continuer en celle-là même où je me trouvais, c’est-à-dire,que d’employer toute ma vie à cultiver ma raison, et m’avancer,autant que je pourrais, en la connaissance de la vérité, suivant laméthode que je m’étais prescrite. J’avais éprouvé de si extrêmescontentements, depuis que j’avais commencé à me servir de cetteméthode, que je ne croyais pas qu’on en pût recevoir de plus doux,ni de plus innocents, en cette vie; et découvrant tous les jourspar son moyen quelques vérités, qui me semblaient assezimportantes, et communément ignorées des autres hommes, lasatisfaction que j’en avais remplissait tellement mon esprit quetout le reste ne me touchait point. Outre que les trois maximesprécédentes n’étaient fondées que sur le dessein que j’avais decontinuer à m’instruire : car Dieu nous ayant donné à chacunquelque lumière pour discerner le vrai d’avec le faux, je n’eussepas cru me devoir contenter des opinions d’autrui un seul moment,si je ne me fusse proposé d’employer mon propre jugement à lesexaminer, lorsqu’il serait temps; et je n’eusse su m’exempter descrupule, en les suivant, si je n’eusse espéré de ne perdre pourcela aucune occasion d’en trouver de meilleures, en cas qu’il y eneût. Et enfin, je n’eusse su borner mes désirs, ni être content, sije n’eusse suivi un chemin par lequel, pensant être assuré del’acquisition de toutes les connaissances dont je serais capable,je le pensais être, par même moyen, de celle de tous les vraisbiens qui seraient jamais en mon pouvoir, d’autant que, notrevolonté ne se portant à suivre ni à fuir aucune chose, que selonque notre entendement « la » lui représente bonne ou mauvaise,il suffit de bien juger pour bien faire, et de juger le mieux qu’onpuisse pour faire aussi tout son mieux, c’est-à-dire pour acquérirtoutes les vertus, et ensemble tous les autres biens qu’on puisseacquérir; et lorsqu’on est certain que cela est, on ne sauraitmanquer d’être content.

Après m’être ainsi assuré de ces maximes, et les avoir mises àpart, avec les vérités de la foi, qui ont toujours été lespremières en ma créance, je jugeai que, pour tout le reste de mesopinions, je pouvais librement entreprendre de m’en défaire. Etd’autant que j’espérais en pouvoir mieux venir à bout, enconversant avec les hommes, qu’en demeurant plus longtemps renfermédans le poêle où j’avais eu toutes ces pensées, l’hiver n’était pasencore bien achevé que je me remis à voyager. Et en toutes les neufannées suivantes, je ne fis autre chose que rouler çà et là dans lemonde, tâchant d’y être spectateur plutôt qu’acteur en toutes lescomédies qui s’y jouent; et faisant particulièrement réflexion, enchaque matière, sur ce qui la pouvait rendre suspecte, et nousdonner occasion de nous méprendre, je déracinais cependant de monesprit toutes les erreurs qui s’y étaient pu glisser auparavant.Non que j’imitasse pour cela les sceptiques, qui ne doutent quepour douter, et affectent d’être toujours irrésolus : car, aucontraire, tout mon dessein ne tendait qu’à m’assurer, et à rejeterla terre mouvante et le sable, pour trouver le roc ou l’argile. Cequi me réussissait, ce me semble, assez bien, d’autant que, tâchantà découvrir la fausseté ou l’incertitude des propositions quej’examinais, non par de faibles conjectures, mais par desraisonnements clairs et assurés, je n’en rencontrais point de sidouteuses, que je n’en tirasse toujours quelque conclusion assezcertaine, quand ce n’eût été que cela même qu’elle ne contenaitrien de certain. Et comme, en abattant un vieux logis, on enréserve ordinairement les démolitions pour servir à en bâtir unnouveau, ainsi, en détruisant toutes celles de mes opinions que jejugeais être mal fondées, je faisais diverses observations etacquérais plusieurs expériences, qui m’ont servi depuis à enétablir de plus certaines. Et, de plus, je continuais à m’exerceren la méthode que je m’étais prescrite; car, outre que j’avais soinde conduire généralement toutes mes pensées selon ses règles, je meréservais de temps en temps quelques heures, que j’employaisparticulièrement à la pratiquer en des difficultés de mathématique,ou même aussi en quelques autres que je pouvais rendre quasisemblables à celles des mathématiques, en les détachant de tous lesprincipes des autres sciences que je ne trouvais pas assez fermes,comme vous verrez que j’ai fait en plusieurs qui sont expliquées ence volume. Et ainsi, sans vivre d’autre façon, en apparence, queceux qui, n’ayant aucun emploi qu’à passer une vie douce etinnocente, s’étudient à séparer les plaisirs des vices, et qui,pour jouir de leur loisir sans s’ennuyer, usent de tous lesdivertissements qui sont honnêtes, je ne laissais pas de poursuivreen mon dessein, et de profiter en la connaissance de la vérité,peut-être plus que si je n’eusse fait que lire des livres, oufréquenter des gens de lettres.

Toutefois, ces neuf ans s’écoulèrent avant que j’eusse encorepris aucun parti, touchant les difficultés qui ont coutume d’êtredisputées entre les doctes, ni commencé à chercher les fondementsd’aucune philosophie plus certaine que la vulgaire. Et l’exemple deplusieurs excellents esprits, qui, en ayant eu ci-devant ledessein, me semblaient n’y avoir pas réussi, m’y faisait imaginertant de difficulté, que je n’eusse peut-être pas encore sitôt osél’entreprendre, si je n’eusse vu que quelques-uns faisaient déjàcourre le bruit que j’en étais venu à bout. je ne saurais pas diresur quoi ils fondaient cette opinion; et si j’y ai contribuéquelque chose par mes discours, ce doit avoir été en confessantplus ingénument ce que j’ignorais, que n’ont coutume de faire ceuxqui ont un peu étudié, et peut-être aussi en faisant voir lesraisons que j’avais de douter de beaucoup de choses que les autresestiment certaines, plutôt qu’en me vantant d’aucune doctrine. Maisayant le cœur assez bon pour ne vouloir point qu’on me prît pourautre que je n’étais, je pensai qu’il fallait que je tâchasse, partous moyens, a me rendre digne de la réputation qu’on me donnait;et il y a justement huit ans, que ce désir me fit résoudre àm’éloigner de tous les lieux où je pouvais avoir des connaissances,et à me retirer ici, en un pays où la longue durée de la guerre afait établir de tels ordres, que les armées qu’on y entretient nesemblent servir qu’à faire qu’on y jouisse des fruits de la paixavec d’autant plus de sûreté, et où parmi la foule d’un grandpeuple fort actif, et plus soigneux de ses propres affaires quecurieux de celles d’autrui, sans manquer d’aucune des commoditésqui sont dans les villes les plus fréquentées, j’ai pu vivre aussisolitaire et retiré que dans les déserts les plus écartés.

Partie 4

Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditationsque j’y ai faites; car elles sont si métaphysiques et si peucommunes, qu’elles ne seront peut-être pas au goût de tout lemonde. Et toutefois, afin qu’on puisse juger si les fondements quej’ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façoncontraint d’en parler. J’avais dès longtemps remarqué que, pour lesmœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu’on saitfort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables,ainsi qu’il a été dit ci-dessus; mais, parce qu’alors je désiraisvaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu’ilfallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse, commeabsolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindredoute afin de voir s’il ne resterait point, après cela, quelquechose en ma créance, qui fût entièrement indubitable. Ainsi, àcause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposerqu’il n’y avait aucune chose qui fût telle qu’ils nous la fontimaginer. Et parce qu’il y a des hommes qui se méprennent enraisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie,et y font des paralogismes, jugeant que j’étais sujet à faillir,autant qu’aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisonsque j’avais prises auparavant pour démonstrations. Et enfin,considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons étantéveillés, nous peuvent aussi venir, quand nous dormons, sans qu’ily en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus defeindre que toutes les choses qui m’étaient jamais entrées enl’esprit n’étaient non plus vraies que les illusions de mes songes.Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulaisainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement quemoi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cettevérité :je pense, donc je suis, était si ferme et siassurée, que toutes les plus extravagantes suppositions dessceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, je jugeai que jepouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de laphilosophie que je cherchais.

Puis, examinant avec attention ce que j’étais, et voyant que jepouvais feindre que je n’avais aucun corps, et qu’il n’y avaitaucun monde, ni aucun lieu où je fusse; mais que je ne pouvais pasfeindre, pour cela, que je n’étais point; et qu’au contraire, decela même que je pensais à douter de la vérité des autres choses,il suivait très évidemment et très certainement que j’étais; aulieu que, si j’eusse seulement cessé de penser, encore que tout lereste de ce que j’avais jamais imaginé eût été vrai, je n’avaisaucune raison de croire que j’eusse été : je connus de là quej’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est quede penser, et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépendd’aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c’est-à-dire l’âmepar laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte ducorps, et même qu’elle est plus aisée à connaître que lui, etqu’encore qu’il ne fût point, elle ne laisserait pas d’être tout cequ’elle est.

Après cela, je considérai en général ce qui est requis à uneproposition pour être vraie et certaine; car, puisque je venaisd’en trouver une que je savais être telle, je pensai que je devaisaussi savoir en quoi consiste cette certitude. Et ayant remarquéqu’il n’y a rien du tout en ceci : je pense, donc je suis,qui m’assure que je dis la vérité, sinon que je vois trèsclairement que, pour penser, il faut être : je jugeai que jepouvais prendre pour règle générale, que les choses que nousconcevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies;mais qu’il y a seulement quelque difficulté à bien remarquerquelles sont celles que nous concevons distinctement.

En suite de quoi, faisant réflexion sur ce que je doutais, etque, par conséquent, mon être n’était pas tout parfait, car jevoyais clairement que c’était une plus grande perfection deconnaître que de douter, je m’avisai de chercher d’où j’avaisappris à penser à quelque chose de plus parfait que je n’étais; etje connus évidemment que ce devait être de quelque nature qui fûten effet plus parfaite. Pour ce qui est des pensées que j’avais deplusieurs autres choses hors de moi, comme du ciel, de la terre, dela lumière, de la chaleur, et de mille autres, je n’étais pointtant en peine de savoir d’où elles venaient, à cause que, neremarquant rien en elles qui me semblât les rendre supérieures àmoi, je pouvais croire que, si elles étaient vraies, c’étaient desdépendances de ma nature, en tant qu’elle avait quelque perfection;et si elles ne l’étaient pas, que je les tenais du néant,c’est-à-dire qu’elles étaient en moi, parce que j’avais du défaut.Mais ce ne pouvait être le même de l’idée d’un être plus parfaitque le mien : car, de la tenir du néant, c’était chosemanifestement impossible; et parce qu’il n’y a pas moins derépugnance que le plus parfait soit une suite et une dépendance dumoins parfait, qu’il y en a que de rien procède quelque chose, jene la pouvais tenir non plus de moi-même. De façon qu’il restaitqu’elle eût été mise en moi par une nature qui fût véritablementplus parfaite que je n’étais, et même qui eût en soi toutes lesperfections dont je pouvais avoir quelque idée, c’est-à-dire, pourm’expliquer en un mot, qui fût Dieu. A quoi j’ajoutai que, puisqueje connaissais quelques perfections que je n’avais point, jen’étais pas le seul être qui existât (j’userai, s’il vous plaît,ici librement des mots de l’École), mais qu’il fallait, denécessité, qu’il y en eût quelque autre plus parfait, duquel jedépendisse, et duquel j’eusse acquis tout ce que j’avais. Car, sij’eusse été seul et indépendant de tout autre, en sorte que j’eusseeu, de moi-même, tout ce peu que je participais de l’être parfait,j’eusse pu avoir de moi, par même raison, tout le surplus que jeconnaissais me manquer, et ainsi être moi-même infini, éternel,immuable, tout connaissant, tout-puissant, et enfin avoir toutesles perfections que je pouvais remarquer être en Dieu. Car, suivantles raisonnements que je viens de faire, pour connaître la naturede Dieu, autant que la mienne en était capable, je n’avais qu’àconsidérer de toutes les choses dont je trouvais en moi quelqueidée, si c’était perfection, ou non, de les posséder, et j’étaisassuré qu’aucune de celles qui marquaient quelque imperfectionn’était en lui, mais que toutes les autres y étaient. Comme jevoyais que le doute, l’inconstance, la tristesse, et chosessemblables, n’y pouvaient être, vu que j’eusse été moi-même bienaise d’en être exempt. Puis, outre cela, j’avais des idées deplusieurs choses sensibles et corporelles : car, quoique jesupposasse que je rêvais, et que tout ce que je voyais ou imaginaisétait faux, je ne pouvais nier toutefois que les idées n’en fussentvéritablement en ma pensée; mais parce que j’avais déjà connu enmoi très clairement que la nature intelligente est distincte de lacorporelle, considérant que toute composition témoigne de ladépendance, et que la dépendance est manifestement un défaut, jejugeais de là, que ce ne pouvait être une perfection en Dieu d’êtrecomposé de ces deux natures, et que, par conséquent, il ne l’étaitpas; mais que, s’il y avait quelques corps dans le monde, ou bienquelques intelligences, ou autres natures, qui ne fussent pointtoutes parfaites, leur être devait dépendre de sa puissance, entelle sorte qu’elles ne pouvaient subsister sans lui un seulmoment.

Je voulus chercher, après cela, d’autres vérités, et m’étantproposé l’objet des géomètres, que je concevais comme un corpscontinu, ou un espace indéfiniment étendu en longueur, largeur ethauteur ou profondeur, divisible en diverses parties, qui pouvaientavoir diverses figures et grandeurs, et être mues ou transposées entoutes sortes, car les géomètres supposent tout cela du leur objet,je parcourus quelques-unes de leurs plus simples démonstrations. Etayant pris garde que cette grande certitude, que tout le monde leurattribue, n’est fondée que sur ce qu’on les conçoit évidemment,suivant la règle que j’ai tantôt dite, je pris garde aussi qu’iln’y avait rien du tout en elles qui m’assurât de l’existence deleur objet. Car, par exemple, je voyais bien que, supposant untriangle, il fallait que ses trois angles fussent égaux à deuxdroits; mais je ne voyais rien pour cela qui m’assurât qu’il y eûtau monde aucun triangle. Au lieu que, revenant à examiner l’idéeque j’avais d’un Être parfait, je trouvais que l’existence y étaitcomprise, en même façon qu’il est compris en celles d’un triangleque ses trois angles sont égaux à deux droits, ou en celle d’unesphère que toutes ses parties sont également distantes de soncentre, ou même encore plus évidemment; et que, par conséquent, ilest pour le moins aussi certain, que Dieu, qui est cet Êtreparfait, est ou existe, qu’aucune démonstration de géométrie lesaurait être.

Mais ce qui fait qu’il y en a plusieurs qui se persuadent qu’ily a de la difficulté à le connaître, et même aussi à connaître ceque c’est que leur âme, c’est qu’ils n’élèvent jamais leur espritau delà des choses sensibles, et qu’ils sont tellement accoutumés àne rien considérer qu’en l’imaginant, qui est une façon de penserparticulière pour les choses matérielles, que tout ce qui n’est pasimaginable leur semble n’être pas intelligible. Ce qui est assezmanifeste de ce que même les philosophes tiennent pour maxime, dansles écoles, qu’il n’y a rien dans l’entendement qui n’aitpremièrement été dans le sens, où toutefois il est certain que lesidées de Dieu et de l’âme n’ont jamais été. Et il me semble queceux qui veulent user de leur imagination, pour les comprendre,font tout de même que si, pour ouïr les sons, ou sentir les odeurs,ils se voulaient servir de leurs yeux : sinon qu’il y a encorecette différence, que le sens de la vue ne nous assure pas moins dela vérité de ses objets, que font ceux de l’odorat ou de l’ouïe; aulieu que ni notre imagination ni nos sens ne nous sauraient jamaisassurer d’aucune chose, si notre entendement n’y intervient.

Enfin, s’il y a encore des hommes qui ne soient pas assezpersuadés de l’existence de Dieu et de leur âme, par les raisonsque j’ai apportées, je veux bien -qu’ils sachent que toutes lesautres choses, dont ils se pensent peut-être plus assurés, commed’avoir un corps, et qu’il y a des astres et une terre, et chosessemblables, sont moins certaines. Car encore qu’on ait uneassurance morale de ces choses, qui est telle, qu’il semble qu’àmoins que d’être extravagant, on n’en peut douter, toutefois aussi,à moins que d’être déraisonnable, lorsqu’il est question d’unecertitude métaphysique, on ne peut nier que ce ne soit assez desujet, pour n’en être pas entièrement assuré, que d’avoir prisgarde qu’on peut, en même façon, s’imaginer, étant endormi, qu’on aun autre corps, et qu’on voit d’autres astres, et une autre terre,sans qu’il en soit rien. Car d’où sait-on que les pensées quiviennent en songe sont plutôt fausses que les autres, vu quesouvent elles ne sont pas moins vives et expresses ? Et queles meilleurs esprits y étudient tant qu’il leur plaira, je necrois pas qu’ils puissent donner aucune raison qui soit suffisantepour ôter ce doute, s’ils ne présupposent l’existence de Dieu. Car,premièrement, cela même que j’ai tantôt pris pour une règle, àsavoir que les choses que nous concevons très clairement et trèsdistinctement sont toutes vraies, n’est assuré qu’à cause que Dieuest ou existe, et qu’il est un être parfait, et que tout ce qui esten nous vient de lui. D’où il suit que nos idées ou notions, étantdes choses réelles, et qui viennent de Dieu, en tout ce en quoielles sont claires et distinctes, ne peuvent en cela être quevraies. En sorte que, si nous en avons assez souvent quicontiennent de la fausseté, ce ne peut être que de celles qui ontquelque chose de confus et obscur, à cause qu’en cela ellesparticipent du néant, c’est-à-dire, qu’elles ne sont en nous ainsiconfuses, qu’à cause que nous ne sommes pas tout parfaits. Et ilest évident qu’il n’y a pas moins de répugnance que la fausseté oul’imperfection procède de Dieu, en tant que telle, qu’il y en a quela vérité ou la perfection procède du néant. Mais si nous nesavions point que tout ce qui est en nous de réel et de vrai vientd’un être parfait et infini, pour claires et distinctes que fussentnos idées, nous n’aurions aucune raison qui nous assurât qu’elleseussent la perfection d’être vraies.

Or, après que la connaissance de Dieu et de l’âme nous a ainsirendus certains de cette règle, il est bien aisé à connaître queles rêveries que nous imaginons étant endormis ne doiventaucunement nous faire douter de la vérité des pensées que nousavons étant éveillés. Car, s’il arrivait, même en dormant, qu’oneût quelque idée fort distincte, comme, par exemple, qu’un géomètreinventât quelque nouvelle démonstration, son sommeil nel’empêcherait pas d’être vraie. Et pour l’erreur la plus ordinairede nos songes, qui consiste en ce qu’ils nous représentent diversobjets en même façon que font nos sens extérieurs, n’importe pasqu’elle nous donne occasion de nous défier de la vérité de tellesidées, à cause qu’elles peuvent aussi nous tromper assez souvent,sans que nous dormions : comme lorsque ceux qui ont la jaunissevoient tout de couleur jaune, ou que les astres ou autres corpsfort éloignes nous paraissent beaucoup plus petits qu’ils ne sont.Car enfin, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous nenous devons jamais laisser persuader qu’à. l’évidence de notreraison. Et il est à remarquer que je dis, de notre raison, et nonpoint, de notre imagination ni de nos sens. Comme, encore que nousvoyons le soleil très clairement, nous ne devons pas juger pourcela qu’il ne soit que de la grandeur que nous le voyons; et nouspouvons bien imaginer distinctement une tête de lion entée sur lecorps d’une chèvre, sans qu’il faille conclure, pour cela, qu’il yait au monde une chimère : car la raison ne nous dicte point que ceque nous voyons ou imaginons ainsi soit véritable. Mais elle nousdicte bien que toutes nos idées ou notions doivent avoir quelquefondement de vérité; car il ne serait pas possible que Dieu, quiest tout parfait et tout véritable, les eût mises en nous sanscela. Et parce que nos raisonnements ne sont jamais si évidents nisi entiers pendant le sommeil que pendant la veille, bien quequelquefois nos imaginations soient alors autant ou plus vives etexpresses, elle nous dicte aussi que nos pensées ne pouvant êtretoutes vraies, à cause que nous ne sommes pas tout parfaits, cequ’elles ont de vérité doit infailliblement se rencontrer en cellesque nous avons étant éveillés, plutôt qu’en nos songes.

Partie 5

Je serais bien aise de poursuivre, et de faire voir ici toute lachaîne des autres vérités que j’ai déduites de ces premières. Mais,à cause que, pour cet effet, il serait maintenant besoin que jeparlasse de plusieurs questions, qui sont en controverse entre lesdoctes, avec lesquels je ne désire point me brouiller, je croisqu’il sera mieux que je m’en abstienne, et que je dise seulement engénéral quelles elles sont, afin de laisser juger aux plus sagess’il serait utile que le public en fût plus particulièrementinformé. Je suis toujours demeuré ferme en la résolution quej’avais prise, de ne supposer aucun autre principe que celui dontje viens de me servir pour démontrer l’existence de Dieu et del’âme, et de ne recevoir aucune chose pour vraie, qui ne me semblâtplus claire et plus certaine que n’avaient fait auparavant lesdémonstrations des géomètres. Et néanmoins j’ose dire que, nonseulement j’ai trouvé moyen de me satisfaire en peu de temps,touchant toutes les principales difficultés dont on a coutume detraiter en la Philosophie, mais aussi que j’ai remarqué certaineslois, que Dieu a tellement établies en la nature, et dont il aimprimé de telles notions en nos âmes, qu’après y avoir fait assezde réflexion, nous ne saurions douter qu’elles ne soient exactementobservées, en tout ce qui est ou qui se fait dans le monde. Puis,en considérant la suite de ces lois, il me semble avoir découvertplusieurs vérités plus utiles et plus importantes que tout ce quej’avais appris auparavant, ou même espéré d’apprendre.

Mais parce que j’ai tâché d’en expliquer les principales dans untraité, que quelques considérations m’empêchent de publier, je neles saurais mieux faire connaître, qu’en disant ici sommairement cequ’il contient. J’ai eu dessein d’y comprendre tout ce que jepensais savoir, avant que de l’écrire, touchant la nature deschoses matérielles. Mais, tout de même que les peintres, ne pouvantégalement bien représenter dans un tableau plat toutes les diversesfaces d’un corps solide, en choisissent une des principales qu’ilsmettent seule vers le jour, et ombrageant les autres, ne les fontparaître qu’en tant qu’on les peut voir en la regardant : ainsi,craignant de ne pouvoir mettre en mon discours tout ce que j’avaisen la pensée, j’entrepris seulement d’y exposer bien amplement ceque je concevais de la lumière; puis, à son occasion, d’y ajouterquelque chose du soleil et des étoiles fixes, à cause qu’elle enprocède presque toute; des cieux, à cause qu’ils la transmettent;des planètes, des comètes et de la terre, à cause qu’elles la fontréfléchir; et en particulier de tous les corps qui sont sur laterre, à cause qu’ils sont ou colorés, ou transparents, oulumineux; et enfin de l’Homme, à cause qu’il en est le spectateur.Même, pour ombrager un peu toutes ces choses, et pouvoir dire pluslibrement ce que j’en jugeais, sans être obligé de suivre ni deréfuter les opinions qui sont reçues entre les doctes, je merésolus de laisser tout ce Monde ici à leurs disputes, et de parierseulement de ce qui arriverait dans un nouveau, si Dieu créaitmaintenant quelque part, dans les espaces imaginaires, assez dematière pour le composer, et qu’il agitât diversement et sans ordreles diverses parties de cette matière, en sorte qu’il en composâtun chaos aussi confus que les poètes en puissent feindre, et que,par après, il ne fît autre chose que prêter son concours ordinaireà la nature, et la laisser agir suivant les lois qu’il a établies.Ainsi, premièrement, je décrivis cette matière et tâchai de lareprésenter telle qu’il n’y a rien au monde ce Me semble, de plusclair ni plus intelligible, excepté ce qui a tantôt été dit de Dieuet de l’âme : car même je supposai, expressément, qu’il n’yavait en elle aucune de ces formes ou qualités dont on dispute dansles écoles, ni généralement aucune chose, dont la connaissance nefût si naturelle à nos âmes, qu’on ne pût pas même feindre del’ignorer. De plus, je fis voir quelles étaient les lois de lanature; et, sans appuyer mes raisons sur aucun autre principe quesur les perfections infinies de Dieu, je tâchai à démontrer toutescelles dont on eût pu avoir quelque doute, et à faire voir qu’ellessont telles, qu’encore que Dieu aurait créé plusieurs mondes, iln’y en saurait avoir aucun où elles manquassent d’être observées.Après cela, je montrai comment la plus grande part de la matière dece chaos devait, en suite de ces lois, se disposer et s’arrangerd’une certaine façon qui la rendait semblable à nos cieux; comment,cependant, quelques-unes de ses parties devaient composer uneterre, et quelques-unes des planètes et des comètes, et quelquesautres un soleil et des étoiles fixes. Et ici, m’étendant sur lesujet de la lumière, j’expliquai bien au long quelle était cellequi se devait trouver dans le soleil et les étoiles, et comment delà elle traversait en un instant les immenses espaces des cieux, etcomment elle se réfléchissait des planètes et des comètes vers laterre. J’y ajoutai aussi plusieurs choses, touchant la substance,la situation, les mouvements et toutes les diverses qualités de cescieux et de ces astres; en sorte que je pensais en dire assez, pourfaire connaître qu’il ne se remarque rien en ceux de ce monde, quine dût, ou du moins qui ne pût, paraître tout semblable en ceux dumonde que je décrivais. De là je vins à parler particulièrement dela Terre: comment, encore que j’eusse expressément supposé que Dieun’avait mis aucune pesanteur en la matière dont elle étaitcomposée, toutes ses parties ne laissaient pas de tendre exactementvers son centre; comment, y ayant de l’eau et de l’air sur sasuperficie, la disposition des cieux et des astres, principalementde la lune, y devait causer un flux et reflux, qui fût semblable,en toutes ses circonstances, à celui qui se remarque dans nos mers;et outre cela un certain cours, tant de l’eau que de l’air, dulevant vers le couchant tel qu’on le remarque aussi entre lestropiques; comment les montagnes, les mers, les fontaines et lesrivières pouvaient naturellement s’y former, et les métaux y venirdans les mines, et les plantes y croître dans les campagnes etgénéralement tous les corps qu’on nomme mêlés ou composés s’yengendrer. Et entre autres choses, à cause qu’après les astres jene connais rien au monde que le feu qui produise de la lumière, jem’étudiai à faire entendre bien clairement tout ce qui appartient àsa nature, comment il se fait, comment il se nourrit; comment iln’a quelquefois que de la chaleur sans lumière, et quelquefois quede la lumière sans chaleur; comment il peut introduire diversescouleurs en divers corps, et diverses autres qualités; comment ilen fond quelques-uns, et en durcit d’autres; comment il les peutconsumer presque tous, ou convertir en cendres et en fumée; etenfin, comment de ces cendres, par la seule violence de son action,il forme du verre; car cette transmutation de cendres en verre mesemblant être aussi admirable qu’aucune autre qui se fasse -en lanature, je pris particulièrement plaisir à la décrire.

Toutefois, je ne voulais pas inférer, de toutes ces choses, quece monde ait été créé en la façon que je proposais; car il est bienplus vraisemblable que, dès le commencement, Dieu l’a rendu telqu’il devait être. Mais il est certain, et c’est une opinioncommunément reçue entre les théologiens, que l’action, par laquellemaintenant il le conserve, est toute la même que celle par laquelleil l’a créé; de façon qu’encore qu’il ne lui aurait point donné, aucommencement, d’autre forme que celle du chaos, pourvu qu’ayantétabli les lois de la nature, il lui prêtât son concours, pour agirainsi qu’elle a de coutume, on peut croire, sans faire tort aumiracle de la création, que par cela seul toutes les choses quiSont purement matérielles auraient pu, avec le temps, s’y rendretelles que nous les voyons à présent. Et leur nature est bien plusaisée à concevoir, lorsqu’on les voit naître peu à peu en cettesorte, que lorsqu’on ne les considère que toutes faites.

De la description des corps inanimés et des plantes, je passai àcelle des animaux et particulièrement à celle des hommes. Maisparce que je n’en avais pas encore assez de connaissance pour enparler du même style que du reste, c’est-à-dire en démontrant leseffets par les causes, et faisant voir de quelles semences, et enquelle façon, la nature les doit produire, je me contentai desupposer que Dieu formât le corps d’un homme, entièrement semblableà l’un des nôtres, tant en la figure extérieure de ses membresqu’en la conformation intérieure de ses organes, sans le composerd’autre matière que de celle que j’avais décrite, et sans mettre enlui, au commencement, aucune âme raisonnable, ni aucune autre chosepour y servir d’âme végétante ou sensitive sinon qu’il excitât enson cœur un de ces feux sans lumière, que j’avais déjà expliqués,et que je ne concevais point d’autre nature que celui qui échauffele foin, lorsqu’on l’a renfermé avant qu’il fût sec, ou qui faitbouillir les vins nouveaux, lorsqu’on les laisse cuver sur la râpe.Car, examinant les fonctions qui pouvaient en suite de cela être ence corps, j’y trouvais exactement toutes celles qui peuvent être ennous sans que nous y pensions, ni par conséquent que notre âme,c’est-à-dire cette partie distincte du corps dont il a été ditci-dessus que la nature n’est que de penser, y contribue, et quisont toutes les mêmes, en quoi on peut dire que les animaux sansraison nous ressemblent : sans que j’y en pusse pour cela trouveraucune de celles qui, étant dépendantes de la pensée, sont lesseules qui nous appartiennent en tant qu’hommes, au lieu que je lesy trouvais toutes par après, ayant supposé que Dieu créât une âmeraisonnable, et qu’il la joignît à ce corps en certaine façon queje décrivais.

Mais, afin qu’on puisse voir en quelle sorte j’y traitais cettematière, je veux mettre ici l’explication du mouvement du cœur etdes artères, qui, étant le premier et le plus général qu’on observedans les animaux, on jugera facilement de lui ce qu’on doit penserde tous les autres. Et afin qu’on ait moins de difficulté àentendre ce que j’en dirai, je voudrais que ceux qui ne sont pointversés dans l’anatomie prissent la peine, avant que de lire ceci,de faire couper devant eux le cœur de quelque grand animal qui aitdes poumons, car il est en tous assez semblable à celui de l’homme,et qu’il se fissent montrer les deux chambres ou concavités qui ysont. Premièrement, celle qui est dans son côté droit, à laquellerépondent deux tuyaux fort larges : à savoir la veine cave, qui estle principal réceptacle du sang, et comme le tronc de l’arbre donttoutes les autres veines du corps sont les branches, et la veineartérieuse, qui a été ainsi mal nommée, parce que c’est en effetune artère, laquelle, prenant son origine du cœur, se divise, aprèsen être sortie, en plusieurs branches qui se vont répandre partoutdans les poumons. Puis, celle qui est dans son côté gauche, àlaquelle répondent en même façon deux tuyaux, qui sont autant ouplus larges que les précédents : à savoir l’artère veineuse, qui aété aussi mal nommée, à cause qu’elle n’est autre chose qu’uneveine, laquelle vient des poumons, où elle est divisée en plusieursbranches, entrelacées avec celles de la veine artérieuse, et cellesde ce conduit qu’on nomme le sifflet, par où entre l’air de larespiration; et la grande artère, qui, sortant du cœur, envoie sesbranches par tout le corps. Je voudrais aussi qu’on leur montrâtsoigneusement les onze petites peaux, qui, comme autant de petitesportes, ouvrent et ferment les quatre ouvertures qui sont en cesdeux concavités : à savoir, trois à l’entrée de la veine cave, oùelles sont tellement disposées, qu’elles ne peuvent aucunementempêcher que le sang qu’elle contient ne coule dans la concavitédroite du cœur, et toutefois empêchent exactement qu’il n’en puissesortir; trois à l’entrée de la veine artérieuse, qui, étantdisposées tout au contraire, permettent bien au sang, qui est danscette concavité, de passer dans les poumons, mais non pas à celuiqui est dans les poumons d’y retourner; et ainsi deux autres àl’entrée de l’artère veineuse, qui laissent couler le sang despoumons vers la concavité gauche du cœur, mais s’opposent à sonretour; et trois à l’entrée de la grande artère, qui lui permettentde sortir du cœur, mais l’empêchent d’y retourner. Et il n’estpoint besoin de chercher d’autre raison du nombre de ces peaux,sinon que l’ouverture de l’artère veineuse, étant en ovale à causedu lieu où elle se rencontre, peut être commodément fermée avecdeux, au lieu que les autres, étant rondes, le peuvent mieux êtreavec trois. De plus, je voudrais qu’on leur fît considérer que lagrande artère et la veine artérieuse sont d’une compositionbeaucoup plus dure et plus ferme que ne sont l’artère veineuse etla veine cave; et que ces deux dernières s’élargissent avant qued’entrer dans le cœur, et y font comme deux bourses, nommées lesoreilles du cœur, qui sont composées d’une chair semblable à lasienne; et qu’il y a toujours plus de chaleur dans le cœur qu’enaucun autre endroit du corps, et, enfin, que cette chaleur estcapable de faire que, s’il entre quelque goutte de sang en sesconcavités, elle s’enfle promptement et se dilate, ainsi que fontgénéralement toutes les liqueurs, lorsqu’on les laisse tombergoutte à goutte en quelque vaisseau qui est fort chaud.

Car, après cela, je n’ai besoin de dire autre chose pourexpliquer le mouvement du cœur, sinon que, lorsque ses concavitésne sont pas pleines de sang, il y en coule nécessairement de laveine cave dans la droite, et de l’artère veineuse dans la gauche;d’autant que ces deux vaisseaux en sont toujours pleins, et queleurs ouvertures, qui regardent vers le cœur, ne peuvent alors êtrebouchées; mais que, sitôt qu’il est entré ainsi deux gouttes desang, une en chacune de ses concavités, ces gouttes, qui ne peuventêtre que fort grosses, à cause que les ouvertures par où ellesentrent sont fort larges, et les vaisseaux d’où elles viennent fortpleins de sang, se raréfient et se dilatent, à cause de la chaleurqu’elles y trouvent, au moyen de quoi, faisant enfler tout le cœur,elles poussent et ferment les cinq petites portes qui sont auxentrées des deux vaisseaux d’où elles viennent, empêchant ainsiqu’il ne descende davantage de sang dans le cœur; et continuant àse raréfier de plus en plus, elles poussent et ouvrent les sixautres petites portes qui sont aux entrées des deux autresvaisseaux par où elles sortent, faisant enfler par ce moyen toutesles branches de la veine artérieuse et de la grande artère, quasiau même instant que le cœur; lequel, incontinent après, sedésenfle, comme font aussi ces artères, à cause que le sang qui yest entré s’y refroidit, et leurs six petites portes se referment,et les cinq de la veine cave et de l’artère veineuse se rouvrent,et donnent passage à deux autres gouttes de sang, qui font derechefenfler le cœur et les artères, tout de même que les précédentes. Etparce que le sang, qui entre ainsi dans le cœur, passe par ces deuxbourses qu’on nomme ses oreilles, de là vient que leur mouvementest contraire au sien, et qu’elles se désenflent lorsqu’il s’enfle.Au reste, afin que ceux qui ne connaissent pas la force desdémonstrations mathématiques, et ne sont pas accoutumés àdistinguer les vraies raisons des vraisemblables, ne se hasardentpas de nier ceci sans l’examiner, je les veux avertir que cemouvement, que je viens d’expliquer, suit aussi nécessairement dela seule disposition des organes qu’on peut voir à l’œil dans lecœur, et de la chaleur qu’on y peut sentir avec les doigts, et dela nature du sang qu’on peut connaître par expérience, que faitcelui d’une horloge, de la force, de la situation et de la figurede ses contrepoids et de ses roues.